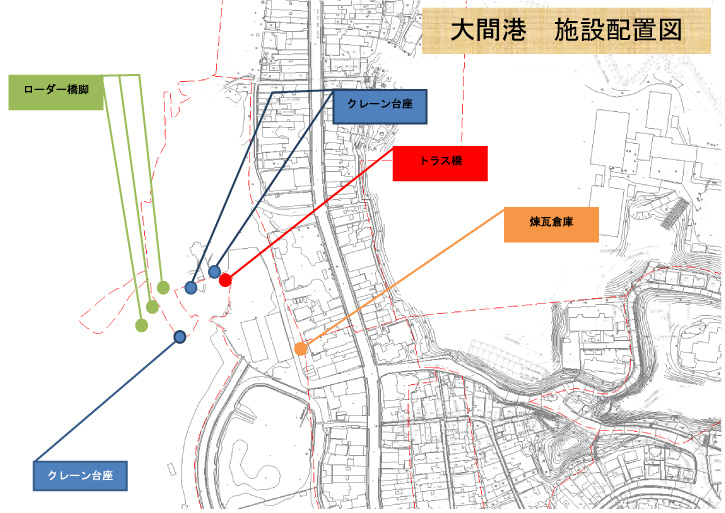

現存する人造石護岸 大間港(佐渡市相川地区)

大間港の概要

大間港は、相川の市街地を流れる濁川河口と水金川河口の中間付近に位置する埋立による人工港湾で、 新製鉱所敷地造成時の切崖土砂を運搬して埋立に用いたとされており、生産品の搬出や生産に必要な物資、特に溶鉱炉の燃料等に用いる石炭の搬入用として築港されました。

|

煉瓦倉庫

大間港の南東部に立地する煉瓦倉庫は、煉瓦造2階建、切妻造妻入桟瓦葺の建物です。外壁は煉瓦化粧積。イギリス積で構成され、要所に自然石を用いてアクセントとしています。

大間港の南東部に立地する煉瓦倉庫は、煉瓦造2階建、切妻造妻入桟瓦葺の建物です。外壁は煉瓦化粧積。イギリス積で構成され、要所に自然石を用いてアクセントとしています。内部は1、2階共に1室で、2階は裏(北)側3/5を床とし、表(南)側は階段、踊場を設けた吹抜です。明治時代後期から大正時代までには建築されたと考えられています。

トラス橋

船渠中央部分には南東―北西間に鉄骨造のトラス橋が架け渡されています。トラス橋はホッパー施設で、橋梁上に鉱車等を乗り付けて、トラス橋の下に停泊させた艀に鉱山を落下させて積載したとされています。

船渠中央部分には南東―北西間に鉄骨造のトラス橋が架け渡されています。トラス橋はホッパー施設で、橋梁上に鉱車等を乗り付けて、トラス橋の下に停泊させた艀に鉱山を落下させて積載したとされています。

ローダー橋脚

ローダー橋脚は、大間港で搬入・搬出される貨物(石炭・鉱石)を陸揚・船積・運搬するための橋(軌道)を支える構造物で、昭和13年頃の建設とされています。ローダー橋は火力発電所に必要な石炭運搬の効率化を図るため、一連で計画された可能性があります。 現存するローダー橋脚は、南西(海)側の2基を円錐台形の柱による構造物とし、北東(陸)側の1基を矩形の柱による構造物としています。

クレーン台座

大間港には貨物の荷揚げに用いたクレーンの台座が船渠の北側に2基、南西部に1基現存します。 北側の2基は円錐台形の構造物で、下部は石積、上部は鉄筋コンクリート造です。2基は約24mの間隔を置いて配されています。

大間港の築港は明治23年から明治24年にかけて人造石工法の開発者である服部長七を招聘して同港の護岸工事を進め、明治25年に完成しました。築港以後、部分的な補修・改修は行われましたが、現状の護岸・副堤等は、築港当初の埋立範囲とほぼ整合するもので、埋立地の範囲や船渠の基本形状等に大きな変更はなく、築港当初の骨格を良好に保っています。

参考文献